本篇是 Perfetto 系列文章的第七篇,主要介绍 Android App 中的 MainThread 和 RenderThread,也就是大家熟悉的主线程和渲染线程。文章会从 Perfetto 的角度来看 MainThread 和 RenderThread 的工作流程,涉及卡顿、软件渲染、掉帧计算等相关知识。

随着 Google 正式推出 Perfetto 工具替代 Systrace,Perfetto 在性能分析领域已经成为主流选择。本文将结合 Perfetto 的具体 trace 信息,帮助读者理解 MainThread 和 RenderThread 的完整工作流程,让你在使用 Perfetto 分析性能问题时能够:

- 准确识别关键 trace tag:知道 UI Thread、RenderThread 等关键线程的作用

- 理解帧渲染的完整流程:从 Vsync 信号到屏幕显示的每个步骤

- 定位性能瓶颈:通过 trace 信息快速找到卡顿和性能问题的根因

本文目录

- 系列文章目录

- 基于 Perfetto 的渲染流程分析

- 双线程渲染架构的演进

- 主线程的创建过程

- ActivityThread 的功能

- 渲染线程的创建和发展

- 性能

- Perfetto 独有的 FrameTimeline 功能

- Perfetto 中 Vsync 信号

- 参考

- 附件

- 关于我 && 博客

系列文章目录

- Android Perfetto 系列目录

- Android Perfetto 系列 1:Perfetto 工具简介

- Android Perfetto 系列 2:Perfetto Trace 抓取

- Android Perfetto 系列 3:熟悉 Perfetto View

- Android Perfetto 系列 4:使用命令行在本地打开超大 Trace

- Android Perfetto 系列 5:Android App 基于 Choreographer 的渲染流程

- Android Perfetto 系列 6:为什么是 120Hz?高刷新率的优势与挑战

- Android Perfetto 系列 7 - MainThread 和 RenderThread 解读

- Android Perfetto 系列 8:深入理解 Vsync 机制与性能分析

- Android Perfetto 系列 9 - CPU 信息解读

- 视频(B站) - Android Perfetto 基础和案例分享

如果大家还没看过 Systrace 系列,下面是传送门:

- Systrace 系列目录 : 系统介绍了 Perfetto 的前身 Systrace 的使用,并通过 Systrace 来学习和了解 Android 性能优化和 Android 系统运行的基本规则。

- 个人博客 :个人博客,主要是 Android 相关的内容,也放了一些生活和工作相关的内容。

欢迎大家在 关于我 页面加入微信群或者星球,讨论你的问题、你最想看到的关于 Perfetto 的部分,以及跟各位群友讨论所有 Android 开发相关的内容.

本文使用到的 Trace 文件我上传到了 Github :https://github.com/Gracker/SystraceForBlog/tree/master/Android_Perfetto/demo_app_aosp_scroll.perfetto-trace ,需要的可以自取。

注:本文内容基于 Android 16 的最新渲染架构

基于 Perfetto 的渲染流程分析

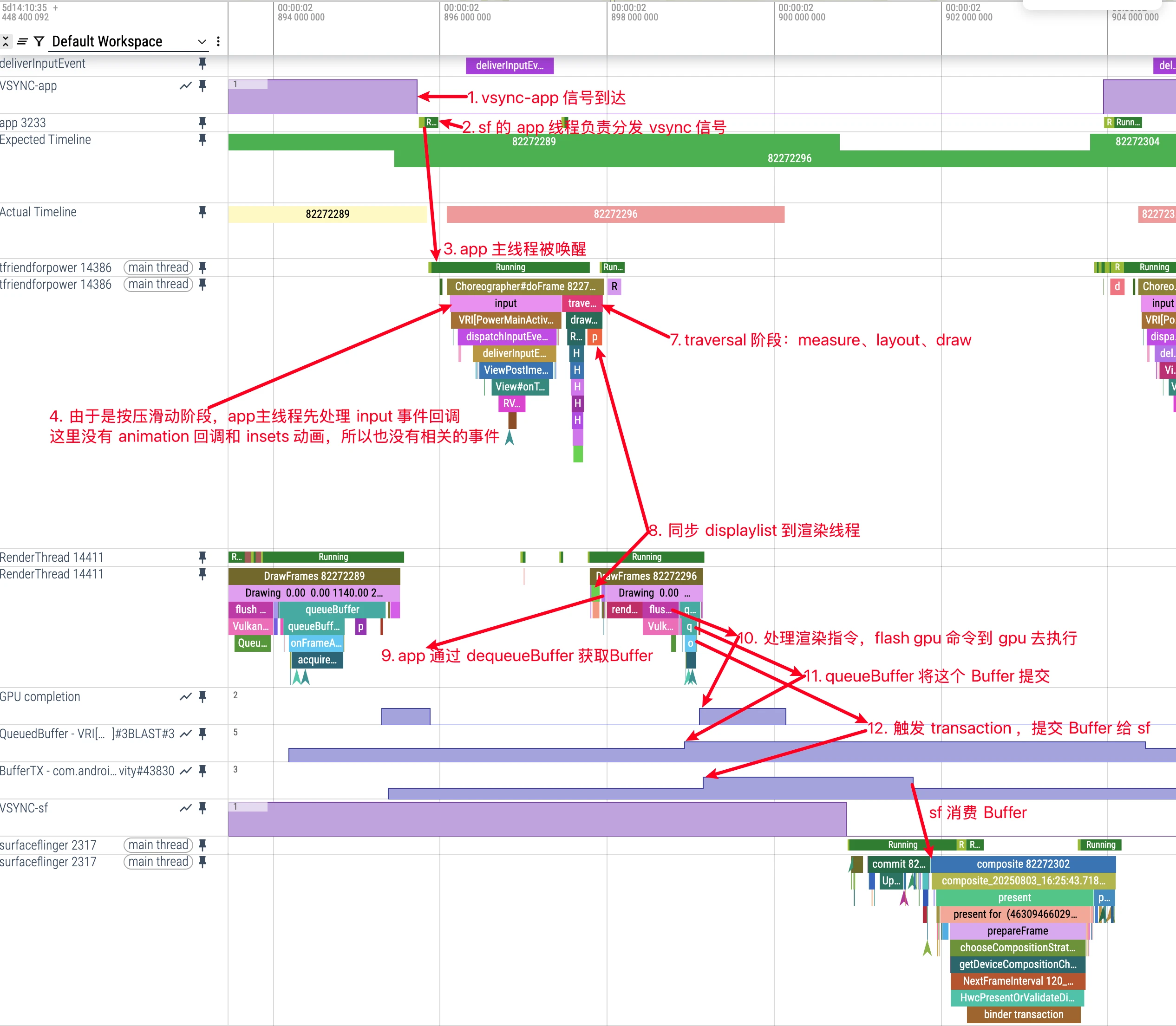

这里以滑动列表为例,我们通过 Perfetto 截取主线程和渲染线程一帧的工作流程(每一帧都会遵循这个流程,不过有的帧需要处理的事情多,有的帧需要处理的事情少)。在 Perfetto UI 中,重点观察 “UI Thread” 和 “RenderThread” 这两个线程的活动。

帧的概念和基本参数

在分析 Perfetto trace 之前,需要先了解帧(Frame)的基本概念。Android 系统按照固定的时间间隔刷新屏幕内容:

- 60Hz 设备:每 16.67ms 刷新一次,每秒 60 帧

- 90Hz 设备:每 11.11ms 刷新一次,每秒 90 帧

- 120Hz 设备:每 8.33ms 刷新一次,每秒 120 帧

在 Perfetto 中分析渲染性能时,需要重点关注以下两个线程:

- UI Thread:应用主线程,处理用户输入、业务逻辑、布局计算

- RenderThread:渲染线程,执行 GPU 渲染命令,与 SurfaceFlinger 交互

主线程和渲染线程的工作流程

通过上面的 Perfetto 截图,可以看到一帧完整的渲染流程。我们可以将 Perfetto 图想象成一条河流:主线程在上游处理逻辑,渲染线程在下游执行绘制。河流从左到右流动,每段代表一个步骤。

重要说明:并非每一帧都会执行所有步骤。Input、Animation、Insets Animation 这些回调是基于前一帧的状态决定当前帧是否执行,而 Traversal(measure、layout、draw)是每帧的核心流程。

通过以下描述,试着在脑中”播放”这个完整流程:

1. 主线程等待 Vsync 信号

- Perfetto trace: 主线程处于 Sleep 状态(显示为空闲块)

- 流程说明: 主线程等待垂直同步信号(Vsync)到来,这确保渲染与屏幕刷新率同步,避免画面撕裂

2. Vsync-app 信号传递过程

- Perfetto trace:

vsync-app相关事件,SurfaceFlinger app 线程活动 - 流程说明: 当硬件产生 Vsync 信号时,首先传递给 SurfaceFlinger。SurfaceFlinger 的 app 线程被唤醒,负责管理和分发 Vsync 信号给需要渲染的应用程序。这个中间层设计允许系统级的 Vsync 调度和优化

重要说明:

- Vsync-app 是按需申请的:只有 App 主动请求时才会收到 vsync-app 信号,不申请就没有

- 多 App 共享机制:同时可能有多个 App 申请 vsync-app 信号

- 信号归属问题:SurfaceFlinger 中的 vsync-app 信号可能是其他 App 申请的,当前分析的 App 如果没有申请,就不会有帧输出,这是正常现象

3. SurfaceFlinger 唤醒 App 主线程

- Perfetto trace:

FrameDisplayEventReceiver.onVsync - 流程说明: SurfaceFlinger 通过 FrameDisplayEventReceiver 机制将 Vsync 信号发送给已注册的 App。App 的 Choreographer 接收到信号后开始启动一帧绘制流程

4. 处理输入事件(Input)

- Perfetto trace:

Input块 - 流程说明: 仅在有输入事件时才执行,主要处理触摸、滑动等用户交互

- 触发条件:

- 有 Input 回调:手指按压屏幕并滑动时(如列表滑动、页面拖拽)

- 无 Input 回调:手指抬起后的惯性滑动阶段、静止状态

- 注意: Input 回调是由前一帧的用户交互行为决定是否在当前帧执行

5. 处理动画(Animation)

- Perfetto trace:

Animation块 - 流程说明: 仅在有动画需要更新时才执行,更新动画状态和当前帧的动画值

- 触发条件:

- 有 Animation 回调:惯性滑动阶段、属性动画运行时、列表 item 创建和内容变化、页面转场动画等

- 无 Animation 回调:界面静止状态、纯 Input 交互阶段(无动画效果时)

- 注意: Animation 回调同样由前一帧 post 的回调决定当前帧是否执行

6. 处理 Insets 动画

- Perfetto trace:

Insets Animation块 - 流程说明: 仅在有窗口插入变化时才执行,处理窗口边界动画

- 触发条件:

- 有 Insets Animation 回调:键盘弹出/收起、状态栏显示/隐藏、导航栏变化等

- 无 Insets Animation 回调:窗口边界稳定状态,大部分普通交互场景

7. Traversal(测量、布局、绘制准备)

- Perfetto trace:

performTraversals,measure,layout,draw - 流程说明: Android UI 渲染的三大核心流程,每一帧都会执行这个完整的流程:

7.1 Measure(测量阶段)

- 作用: 确定每个 View 的尺寸大小

- 过程: 从根 View 开始,递归测量所有子 View 的宽高

- 关键概念:

MeasureSpec:封装了父容器对子 View 的尺寸要求(EXACTLY、AT_MOST、UNSPECIFIED)onMeasure():每个 View 重写此方法来实现自己的测量逻辑

- Perfetto 中的表现:

measure事件,耗时取决于 View 层级复杂度

7.2 Layout(布局阶段)

- 作用: 确定每个 View 在父容器中的位置坐标

- 过程: 基于 Measure 阶段的结果,为每个 View 分配实际的显示位置

- 关键概念:

layout(left, top, right, bottom):设置 View 的四个边界坐标onLayout():ViewGroup 重写此方法来确定子 View 的位置

- Perfetto 中的表现:

layout事件,通常比 measure 更快

7.3 Draw(绘制阶段)

- 作用: 将 View 的内容绘制到画布上

- 现代实现: 不直接绘制像素,而是构建 DisplayList(绘制指令列表)

- 关键流程:

draw(Canvas):绘制 View 自身内容onDraw(Canvas):子类重写实现具体绘制逻辑dispatchDraw(Canvas):ViewGroup 用来绘制子 View

- Perfetto 中的表现:

draw事件,在硬件加速下主要是构建 DisplayList

ViewRootImpl.performTraversals 核心代码

1 | // frameworks/base/core/java/android/view/ViewRootImpl.java |

注:实际 AOSP 源码中

performTraversals的条件判断更为复杂,会涉及mFirst、mAdded、mWindowShouldResize以及各种dirty状态标记,但以上代码清晰地展示了其核心的 Measure、Layout、Draw 三阶段流程。

三阶段的执行条件:

- Measure: 当窗口大小变化、首次创建或者视图可见性变化时执行

- Layout: 当布局被请求且应用未停止时执行

- Draw: 当有绘制请求或者是首次绘制、视图可见性变化时执行

8. 同步 DisplayList 到渲染线程

- Perfetto trace: syncAndDrawFrame,可见 “sync” 或 “syncAndDrawFrame” 事件(通常显示为主线程向渲染线程的数据传递点)

- 流程说明: 主线程通过 syncAndDrawFrame 将构建好的 DisplayList(包含 RenderNode 树、视图属性如变换矩阵、透明度和裁剪区域,以及共享资源如纹理)传递给渲染线程。这个同步过程是硬件加速的核心,确保渲染线程获得完整的绘制指令。同步完成后,主线程立即释放资源(可继续处理其他消息、IdleHandler 或进入 Sleep 等待下一个 Vsync),而渲染线程独立接管后续的 GPU 渲染工作。

9. 渲染线程获取 Buffer

- Perfetto trace:

dequeueBuffer块 - 流程说明: 渲染线程从 BlastBufferQueue(App 端管理的缓冲队列)通过 dequeueBuffer 获取一个可用缓冲区,作为渲染目标(framebuffer)。BlastBufferQueue 采用生产者-消费者模型,预先管理缓冲池以减少等待时间;如果无可用 Buffer,可能短暂等待或触发新 Buffer 创建。

10. 处理渲染指令并 flush 到 GPU

Perfetto trace:

drawing相关块- 流程说明: RenderThread(运行在 CPU 上)通过 HardwareRenderer 和 CanvasContext 处理从 UI thread 同步过来的 DisplayList,调用 OpenGL ES 或 Vulkan API 来准备绘制命令序列(如渲染视图的几何形状、纹理、着色效果)。这些命令被构建成命令缓冲区(command buffer),然后通过 flush 操作(例如 mRenderPipeline->flush())提交到 GPU 驱动,同时生成 present fence 用于后续同步。GPU 异步执行这些指令,实际生成图像内容。

11. 提交 Buffer(可能 unsignaled)

- Perfetto trace: queueBuffer(可观察 acquireFence 状态)

- 流程说明: RenderThread 通过 queueBuffer 将渲染完成的 Buffer 提交回 BlastBufferQueue,此时 Buffer 可能携带 unsignaled 的 acquire fence(即 GPU 渲染命令尚未完全执行完毕)。这种异步提交机制有助于减少整体渲染延迟。

12. 触发 Transaction 到 SurfaceFlinger

- Perfetto trace: TransactionQueue 或 BLAST transaction 事件 ,一般在 queueBuffer 之后,有些 Trace 没有这个 Tag

- 流程说明: 在 queueBuffer 完成后,RenderThread 通过 applyPendingTransactions 将积累的 Transaction(包括 Buffer 更新、层属性变化等)批量发送给 SurfaceFlinger。SurfaceFlinger 处理这些 Transaction,根据 LatchUnsignaledConfig 策略(例如 AutoSingleLayer 配置)检查并可能 latch unsignaled buffer 以进一步优化延迟;如果配置禁用 unsignaled latch,则等待 fence signaled 确保 Buffer 就绪。随后,SurfaceFlinger 执行层合成(composite)并将最终图像显示到屏幕。

在 Perfetto 中识别不同的渲染模式:

- 手指滑动时:每帧都有

Input→Traversal→RenderThread的完整链路 - 惯性滑动时:每帧都有

Animation→Traversal→RenderThread,没有Input - 静止状态时:偶尔出现

Animation→Traversal→RenderThread,没有Input

软件绘制 vs 硬件加速

虽然现在基本都使用硬件加速渲染,但了解两种渲染模式的区别仍然有助于理解 Perfetto trace:

| 方面 | 软件绘制 | 硬件加速 |

|---|---|---|

| 绘制线程 | 主线程 | RenderThread |

| 绘制引擎 | Skia (CPU) | OpenGL/Vulkan (GPU) |

| Perfetto 特征 | 主线程有大块 draw 事件 |

主线程快速完成,RenderThread 处理绘制 |

| 性能影响 | 可能阻塞主线程 | 异步渲染,性能更好 |

上面介绍的是基本的渲染流程,更详细的 Choreographer 原理可以参考 Android Perfetto 系列 5:Android App 基于 Choreographer 的渲染流程。

接下来我们重点讲解主线程和渲染线程的深入内容:

- 主线程的发展

- 主线程的创建

- 渲染线程的创建

- 主线程和渲染线程的分工

双线程渲染架构的演进

Android 的渲染系统经历了从单线程到双线程的重要演进过程。

单线程时代(Android 4.4 之前)

在早期的 Android 版本中,所有的 UI 相关工作都在主线程中执行:

- 处理用户输入事件

- 执行 measure、layout、draw

- 调用 OpenGL 进行实际绘制

- 与 SurfaceFlinger 交互

这种设计的问题:

- 响应性差:主线程负载过重,容易出现 ANR

- 性能瓶颈:CPU 和 GPU 无法并行工作

- 帧率不稳定:复杂界面容易导致掉帧

双线程时代(Android 5.0 Lollipop 开始)

Android 5.0 引入了 RenderThread,实现渲染工作的分离:

主线程职责:

- 处理用户输入和业务逻辑

- 执行 View 的 measure、layout、draw

- 构建 DisplayList(绘制指令列表)

- 与渲染线程同步数据

渲染线程职责:

- 接收并处理 DisplayList

- 执行 OpenGL/Vulkan 渲染命令

- 管理纹理和渲染资源

- 与 SurfaceFlinger 交互

这种架构带来的优势:

- 并行处理:主线程可以在渲染线程工作时处理下一帧

- 响应性提升:主线程不再被渲染阻塞

- 性能优化:GPU 资源得到更好利用

主线程的创建过程

Android App 的进程是基于 Linux 的,其管理也是基于 Linux 的进程管理机制,所以其创建也是调用了 fork 函数

frameworks/base/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp

1 | pid_t pid = fork(); |

Fork 出来的进程,我们这里可以把他看做主线程,但是这个线程还没有和 Android 进行连接,所以无法处理 Android App 的 Message ;由于 Android App 线程运行基于消息机制 ,那么这个 Fork 出来的主线程需要和 Android 的 Message 消息绑定,才能处理 Android App 的各种 Message

这里就引入了 ActivityThread ,确切的说,ActivityThread 应该起名叫 ProcessThread 更贴切一些。ActivityThread 连接了 Fork 出来的进程和 App 的 Message ,他们的通力配合组成了我们熟知的 Android App 主线程。所以说 ActivityThread 其实并不是一个 Thread,而是他初始化了 Message 机制所需要的 MessageQueue、Looper、Handler ,而且其 Handler 负责处理大部分 Message 消息,所以我们习惯上觉得 ActivityThread 是主线程,其实他只是主线程的一个逻辑处理单元。

ActivityThread 的创建

App 进程 fork 出来之后,回到 App 进程,查找 ActivityThread 的 Main函数

com/android/internal/os/ZygoteInit.java

1 | // Android 16 最新的 Zygote 初始化实现 |

这里的 startClass 就是 ActivityThread,找到之后调用,逻辑就到了 ActivityThread的main函数

android/app/ActivityThread.java

1 | public static void main(String[] args) { |

注释里面都很清楚,这里就不详细说了,main 函数处理完成之后,主线程就算是正式上线开始工作.

ActivityThread 的功能

另外我们经常说的,Android 四大组件都是运行在主线程上的,其实这里也很好理解,看一下 ActivityThread 的 Handler 的 Message 就知道了

1 | class H extends Handler { // 摘抄了部分,基于 Android 16 最新实现 |

可以看到,进程创建、Activity 启动、Service 的管理、Receiver 的管理、Provider 的管理这些都会在这里处理,然后进到具体的 handleXXX

渲染线程的创建和发展

主线程讲完了我们来讲渲染线程,渲染线程也就是 RenderThread ,最初的 Android 版本里面是没有渲染线程的,渲染工作都是在主线程完成,使用的也都是 CPU ,调用的是 libSkia 这个库,RenderThread 是在 Android Lollipop 中新加入的组件,负责承担一部分之前主线程的渲染工作,减轻主线程的负担

软件绘制

我们一般提到的硬件加速,指的就是 GPU 加速,这里可以理解为用 RenderThread 调用 GPU 来进行渲染加速 。 硬件加速在目前的 Android 中是默认开启的, 所以如果我们什么都不设置,那么我们的进程默认都会有主线程和渲染线程(有可见的内容)。我们如果在 App 的 AndroidManifest 里面,在 Application 标签里面加一个

1 | android:hardwareAccelerated="false" |

我们就可以关闭硬件加速,系统检测到你这个 App 关闭了硬件加速,就不会初始化 RenderThread ,直接 cpu 调用 libSkia 来进行渲染。其 Trace 跟踪表现如下(资源比较老,用 Systrace 图示)

与这篇文章开头开启硬件加速的 Perfetto 图对比,可以看到主线程由于要进行渲染工作,所以执行的时间变长了,也更容易出现卡顿,同时帧与帧之间的空闲间隔也变短了,使得其他 Message 的执行时间被压缩。在 Perfetto 中,这种差异通过线程活动的时间长度和密集程度可以清晰地观察到。

硬件加速绘制

正常情况下,硬件加速是开启的,主线程的 draw 函数并没有真正的执行 drawCall ,而是把要 draw 的内容记录到 DisplayList 里面,通过 syncAndDrawFrame 将 DisplayList 同步到 RenderThread 中,一旦同步完成,主线程就可以被释放出来做其他的事情,RenderThread 则继续进行渲染工作。

渲染线程初始化

渲染线程初始化在真正需要 draw 内容的时候,一般我们启动一个 Activity ,在第一个 draw 执行的时候,会去检测渲染线程是否初始化,如果没有则去进行初始化

android/view/ViewRootImpl.java

1 | // 渲染线程初始化 |

这里创建的 BlastBufferQueue 将在后续的渲染过程中发挥关键作用:

- 为 RenderThread 提供高效的 Buffer 管理

- 支持批量 Transaction 提交,减少与 SurfaceFlinger 的交互开销

- 在 Perfetto 中可观察到 QueuedBuffer 指标的变化

后续直接调用 draw

android/graphics/HardwareRenderer.java

1 | mAttachInfo.mThreadedRenderer.draw(mView, mAttachInfo, this); |

上面的 draw 只是更新 DisplayList ,更新结束后,调用 syncAndDrawFrame ,通知渲染线程开始工作,主线程释放。在 syncAndDrawFrame 中完成了关键的 UI Thread 到 RenderThread 的数据同步过程。

UI Thread 与 RenderThread 的 DisplayList 同步机制

在 syncAndDrawFrame 这个关键函数中,发生了以下重要的同步操作:

1 | // frameworks/base/libs/hwui/renderthread/RenderProxy.cpp |

syncAndDrawFrame 的调用并非一个阻塞的同步过程,而是 UI 线程创建并派发一个 DrawFrameTask 到 RenderThread 的任务队列。这个 Task 封装了渲染这一帧所需的所有信息(主要是 RenderNode 树)。派发后,UI 线程就可以从渲染工作中解脱出来,处理其他事务。RenderThread 在自己的 Looper 中取出这个 Task 并执行,从而实现了两个线程的并行工作。

具体的同步过程包括:

- RenderNode 树的传递:主线程在 draw 过程中构建的 RenderNode 树(包含 DisplayList)会被传递给 RenderThread

- 属性同步:View 的变换矩阵、透明度、裁剪区域等属性会一并同步

- 资源共享:纹理、Path、Paint 等绘制资源在两个线程之间建立共享机制

- 渲染状态传递:当前帧需要的渲染状态信息传递给 RenderThread

这个同步过程是 Android 硬件加速渲染的核心,它实现了 UI Thread 专注于逻辑处理,RenderThread 专注于渲染的分工模式。

渲染线程的核心实现在 libhwui 库里面,其代码位于 frameworks/base/libs/hwui

RenderThread 与 BlastBufferQueue 的交互流程

RenderThread 接收到同步的 DisplayList 后,开始真正的渲染工作,这个过程中会与 BlastBufferQueue 进行密切的交互:

1 | // frameworks/base/libs/hwui/renderthread/CanvasContext.cpp |

BlastBufferQueue 的关键特性:

- App 端管理:不同于传统的 BufferQueue 由 SurfaceFlinger 创建,BlastBufferQueue 是由 App 端创建和管理

- 减少同步等待:通过生产者-消费者模型,减少了 RenderThread 在 dequeueBuffer 时的等待时间

- 高效的缓冲区轮转:支持更智能的缓冲区管理策略,特别适配高刷新率显示器

- 异步提交:通过 transaction 机制异步地将完成的帧提交给 SurfaceFlinger

- 支持 unsignaled buffer:配合 SurfaceFlinger 的

latch_unsignaled策略,允许提交 GPU 尚未完成的 Buffer,进一步减少渲染延迟

关于 Latching Unsignaled Buffers 的深入探讨

现代 Android 系统对 presentFence 的处理有精细的控制,并非总是等待。这个机制被称为 **”Latching Unsignaled Buffers”**(捕获未就绪的缓冲区)。

传统模式: SurfaceFlinger 必须等待 App 的

presentFence被 GPU signal 后,才能 “latch” (捕获) 这个 Buffer 进行合成。这保证了安全性,但增加了延迟。Latch Unsignaled 模式: 在此模式下,SurfaceFlinger 可以立即 latch 一个 GPU 尚未完成渲染的 Buffer(即 fence 未 signaled),并提前开始部分合成工作。当它需要真正使用这个 Buffer 的内容时,它才会在内部等待

presentFence。这通过流水线化进一步隐藏了 GPU 渲染的延迟,对降低游戏、视频等全屏应用的输入延迟至关重要。

控制开关与策略 (Android 13+):

这个行为可以通过系统属性 debug.sf.latch_unsignaled 进行全局调试,但更重要的是,它由一个名为 LatchUnsignaledConfig 的分层策略控制。一个典型的策略是 AutoSingleLayer:

- 当屏幕上只有单个图层更新时(如全屏游戏或视频),系统会自动启用 Latch Unsignaled 模式,因为此时没有复杂的图层依赖,风险最低,收益最大。

- 当有多个图层更新时,系统会回退到更安全的传统等待模式,以避免潜在的视觉错误。

因此,SurfaceFlinger 并非总是盲目等待 presentFence,而是根据精密的策略来决定是否“抢跑”,以在稳定性和极致性能之间取得平衡。

主线程和渲染线程的分工

主线程负责处理进程 Message、处理 Input 事件、处理 Animation 逻辑、处理 Measure、Layout、Draw ,更新 DisplayList ,但是不涉及与 SurfaceFlinger 直接打交道;渲染线程负责渲染相关的工作,包括与 BlastBufferQueue 的交互、GPU 渲染命令的执行,以及与 SurfaceFlinger 的最终交互。

当启动硬件加速后,在 Measure、Layout、Draw 的 Draw 这个环节,Android 使用 DisplayList 进行绘制而非直接使用 CPU 绘制每一帧。DisplayList 是一系列绘制操作的记录,抽象为 RenderNode 类,这样间接的进行绘制操作的优点如下

- DisplayList 可以按需多次绘制而无须同业务逻辑交互

- 特定的绘制操作(如 translation、scale 等)可以作用于整个 DisplayList 而无须重新分发绘制操作

- 当知晓了所有绘制操作后,可以针对其进行优化:例如,所有的文本可以一起进行绘制一次

- 可以将对 DisplayList 的处理转移至另一个线程(也就是 RenderThread)

- 主线程在 sync 结束后可以处理其他的 Message,而不用等待 RenderThread 结束

- 通过 BlastBufferQueue 实现更高效的缓冲区管理,减少渲染延迟和主线程阻塞

BlastBufferQueue 的工作原理

BlastBufferQueue 是现代 Android 渲染架构中的关键组件,它改变了传统的缓冲区管理方式:

传统 BufferQueue vs BlastBufferQueue:

创建主体不同:

- 传统 BufferQueue:由 SurfaceFlinger 创建和管理

- BlastBufferQueue:由 App 端(ViewRootImpl)创建和管理

缓冲区获取机制:

- 传统方式:RenderThread 需要通过 Binder 调用向 SurfaceFlinger 请求 Buffer,可能会因为没有可用 Buffer 而阻塞

- BlastBufferQueue:App 端预先管理缓冲区池,RenderThread 可以更高效地获取 Buffer

提交机制:

- 传统方式:通过 queueBuffer 直接提交给 SurfaceFlinger

- BlastBufferQueue:通过 transaction 机制批量提交,减少 Binder 调用开销

在 Perfetto 中观察 BlastBufferQueue:

在 Perfetto 跟踪中,BlastBufferQueue 的状态通过以下关键指标显示:

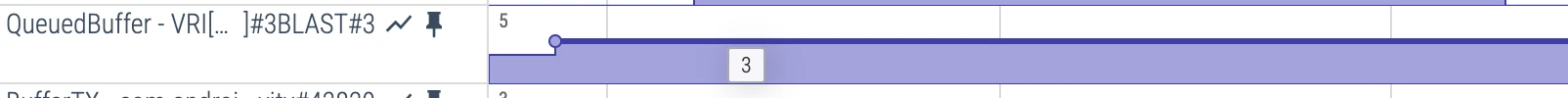

App 端的 QueuedBuffer 指标

- Perfetto 显示:

QueuedBuffer数值轨道 - 计算规则:App 生产的 Buffer 总数 = QueuedBuffer - 1

- 基准值说明:QueuedBuffer 的最小值为 1,0 表示没有 Buffer 在队列中

- 数值含义:QueuedBuffer 为 2 表示有 1 个 Buffer 在队列中,QueuedBuffer 为 3 表示有 2 个 Buffer 在队列中,以此类推

QueuedBuffer 数值变化时机

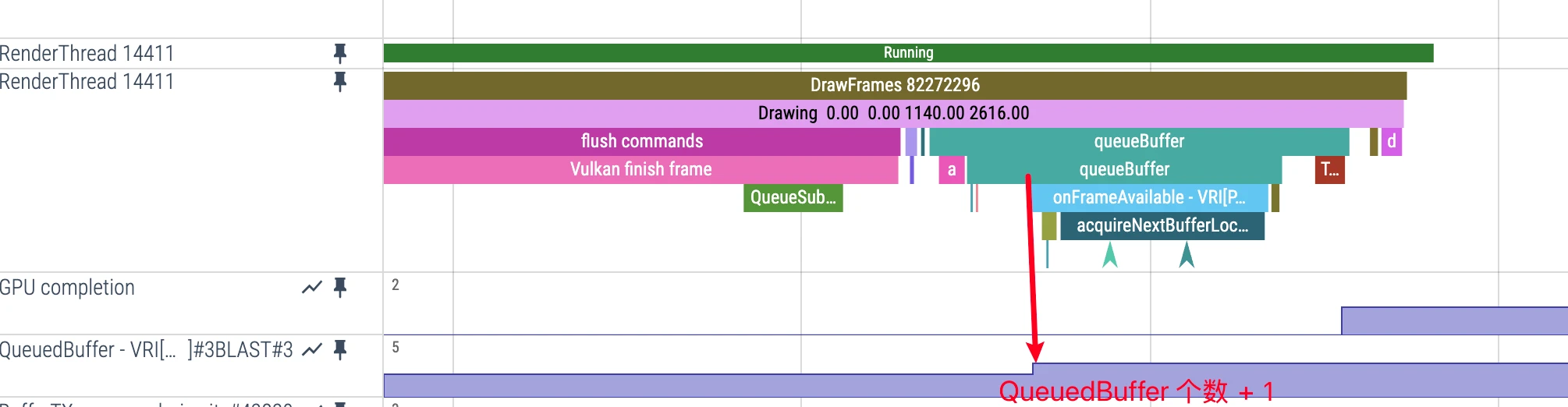

QueuedBuffer +1 的时机:

- 触发条件:RenderThread 执行

queueBuffer操作 - Perfetto 表现:

queueBuffer事件执行时,QueuedBuffer 计数增加 - 含义:RenderThread 将渲染完成的 Buffer 提交到 App 端的 BlastBufferQueue 中等待发送给 SurfaceFlinger

QueuedBuffer -1 的时机:

- 触发条件:收到 SurfaceFlinger 的

releaseBufferCallback - Perfetto 表现:可观察到

releaseBuffer相关事件 - 含义:SurfaceFlinger 已使用完某个 Buffer,将其释放回 App 端 BlastBufferQueue,该 Buffer 可重新用于渲染

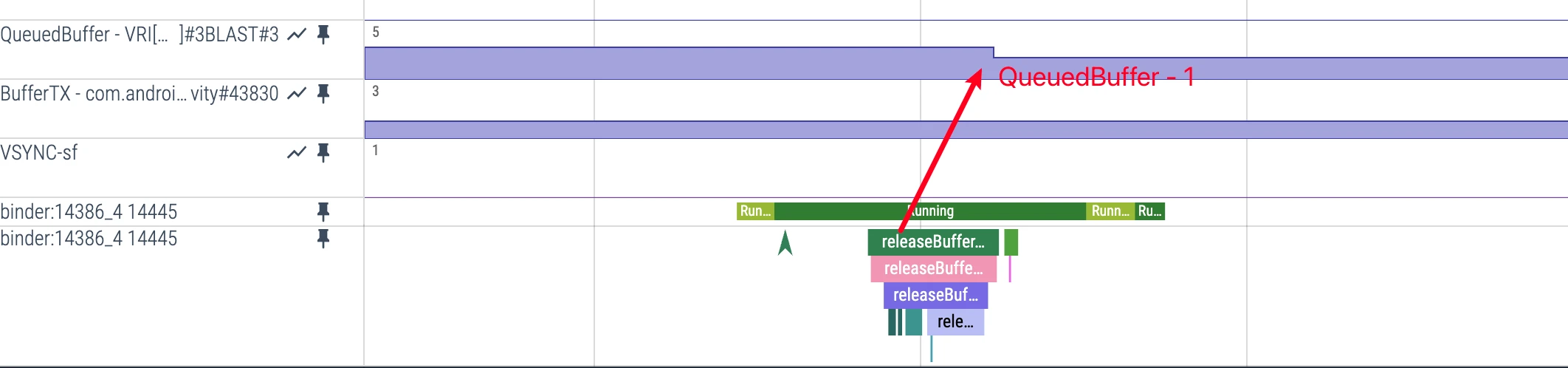

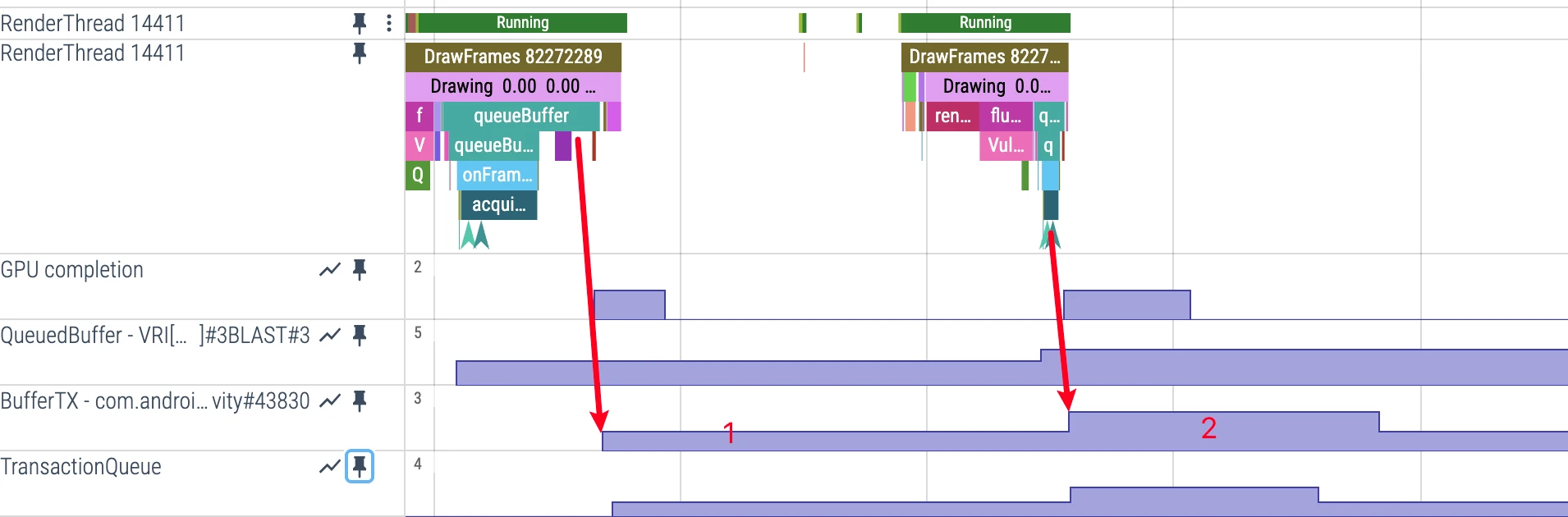

SurfaceFlinger 端的 BufferTX 指标

- Perfetto 显示:SurfaceFlinger 进程中的

BufferTX数值轨道 - 变化时机:SurfaceFlinger 接收到 Transaction 后 BufferTX +1

- 触发条件:App 端通过

flushTransaction将 Buffer 真正发送给 SurfaceFlinger - 最大值限制:BufferTX 最高为 3

- 原因说明:这个最大值为 3 的限制,实际上就是我们熟知的三缓冲(Triple Buffering)机制在合成侧的体现:一个正在被显示器读取(Front Buffer),一个准备在下一个 Vsync 周期被合成(Back Buffer),还有一个作为备用(Third Buffer)。这确保了即使在轻微的渲染抖动下,SurfaceFlinger 依然有帧可合成,从而提升流畅度。

App 端和 SF 端的协作流程

- App 端:RenderThread

queueBuffer→ App 端 QueuedBuffer +1(Buffer 进入 App 端队列) - App 端:

flushTransaction→ 将队列中的 Buffer 批量发送给 SurfaceFlinger - SF 端:接收 Transaction → SF 端 BufferTX +1(Buffer 进入 SF 端处理)

- SF 端:处理完成后发送

releaseBufferCallback→ App 端 QueuedBuffer -1(Buffer 释放回 App)

关键性能观察点

在分析性能时,重点关注:

- App 端 QueuedBuffer 数值:反映渲染生产速度,如果 App 生产过慢,QueuedBuffer 个数就可以反应出来 (always 是 1 ,说明没有 Buffer 生产出来)。重点关注需要连续出帧的场景(比如滑动过程),QueuedBuffer 的值为 1 超过 1 个 Vsync 的地方,看对应的 App 主线程和渲染线程是否有性能问题。

- SurfaceFlinger 端 BufferTX:反映系统合成处理能力 ,如果 SurfaceFlinger 消费 Buffer 过慢,也会有性能问题。重点关注需要连续出帧的场景(比如滑动过程) ,对应的 BufferTX 为 0 的情况 或者 BufferTX 没有被消费的情况,前一种情况是 App 的问题,后一种情况是 SurfaceFlinger 的问题。

性能

如果主线程需要处理所有任务,则执行耗时较长的操作(例如,网络访问或数据库查询)将会阻塞整个界面线程。一旦被阻塞,线程将无法分派任何事件,包括绘图事件。主线程执行超时通常会带来两个问题

- 卡顿:如果主线程 + 渲染线程每一帧的执行都超过 8.33ms(120fps 的情况下),那么就可能会出现掉帧(说可能是因为有的情况下其实不会掉帧,因为有 app duration 、buffer 堆积等情况)。

- 卡死:如果界面线程被阻塞超过几秒钟时间(根据组件不同 , 这里的阈值也不同),用户会看到 “应用无响应“ (ANR) 对话框(部分厂商屏蔽了这个弹框,会直接 Crash 到桌面)

对于用户来说,这两个情况都是用户不愿意看到的,所以对于 App 开发者来说,两个问题是发版本之前必须要解决的,ANR 这个由于有详细的调用栈,所以相对来说比较好定位;但是间歇性卡顿这个,可能就需要使用工具来进行分析了:Perfetto + Trace View (Android Studio 已经集成),所以理解主线程和渲染线程的关系和他们的工作原理是非常重要的,这也是本系列的一个初衷。

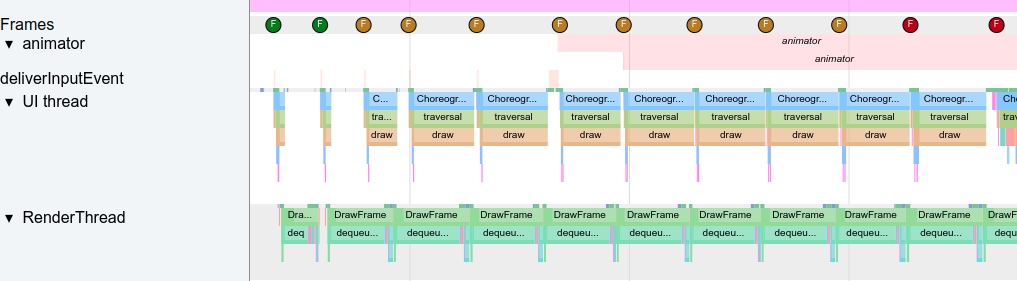

Perfetto 独有的 FrameTimeline 功能

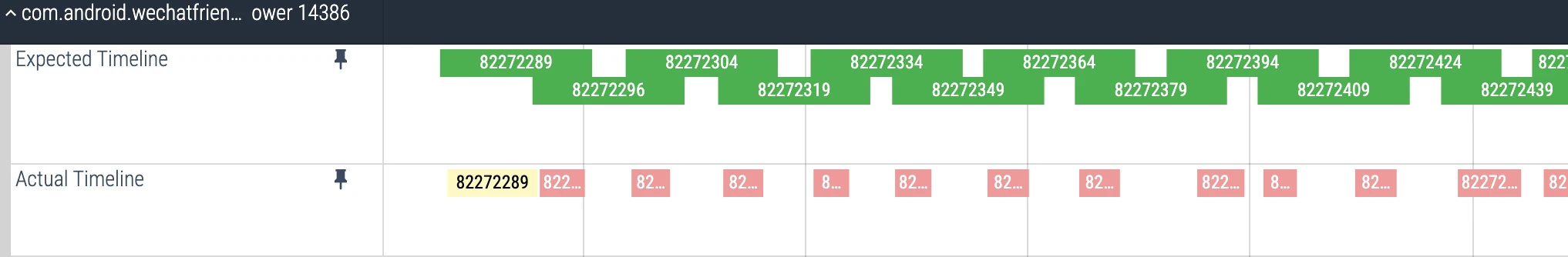

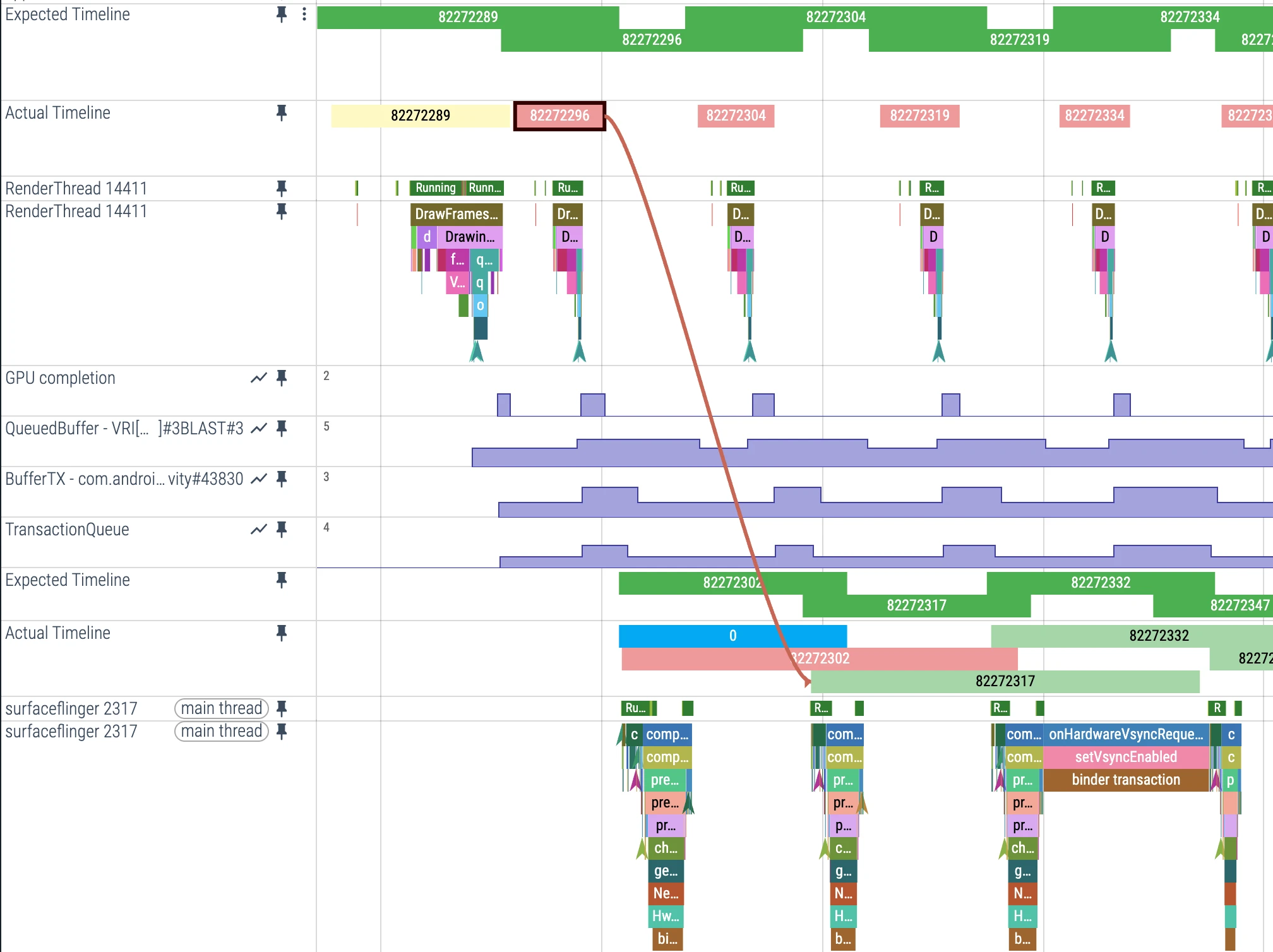

Perfetto 相比 Systrace 的一个重要优势是提供了 FrameTimeline 功能,可以一眼就可以看到卡顿的地方。

注意: FrameTimeline 需要 Android 12(S) 或更高版本支持

FrameTimeline 的核心概念

根据 Perfetto 官方文档,当帧在屏幕上的实际呈现时间与调度器预期的呈现时间不匹配时,就会产生卡顿。FrameTimeline 为每个有帧在屏幕上显示的应用添加了两个新的轨道:

1. Expected Timeline(预期时间线)

- 作用: 显示系统分配给应用的渲染时间窗口

- 开始时间: Choreographer 回调被调度运行的时间

- 含义: 为了避免系统卡顿,应用需要在这个时间范围内完成工作

2. Actual Timeline(实际时间线)

- 作用: 显示应用完成帧的实际时间(包括 GPU 工作)

- 开始时间:

Choreographer#doFrame或AChoreographer_vsyncCallback开始运行的时间 - 结束时间:

max(GPU 时间, Post 时间),其中 Post 时间是帧被提交到 SurfaceFlinger 的时间

当你点击 Actual Timeline 上的一个 追踪的时候,会显示这一帧具体的被消费的时间(可以看延时)。

颜色编码系统

FrameTimeline 使用直观的颜色来标识不同的帧状态:

| 颜色 | 含义 | 说明 |

|---|---|---|

| 绿色 | 正常帧 | 没有观察到卡顿,理想状态 |

| 浅绿色 | 高延迟状态 | 帧率稳定但帧呈现延迟,导致输入延迟增加 |

| 红色 | 卡顿帧 | 当前进程导致的卡顿 |

| 黄色 | 应用无责任卡顿 | 帧出现卡顿但应用不是原因,SurfaceFlinger 导致的卡顿 |

| 蓝色 | 丢帧 | SurfaceFlinger 丢弃了该帧,选择了更新的帧 |

点击不同颜色的 ActualTimeline 可以在信息栏看到下面的描述,告诉你卡顿的原因:

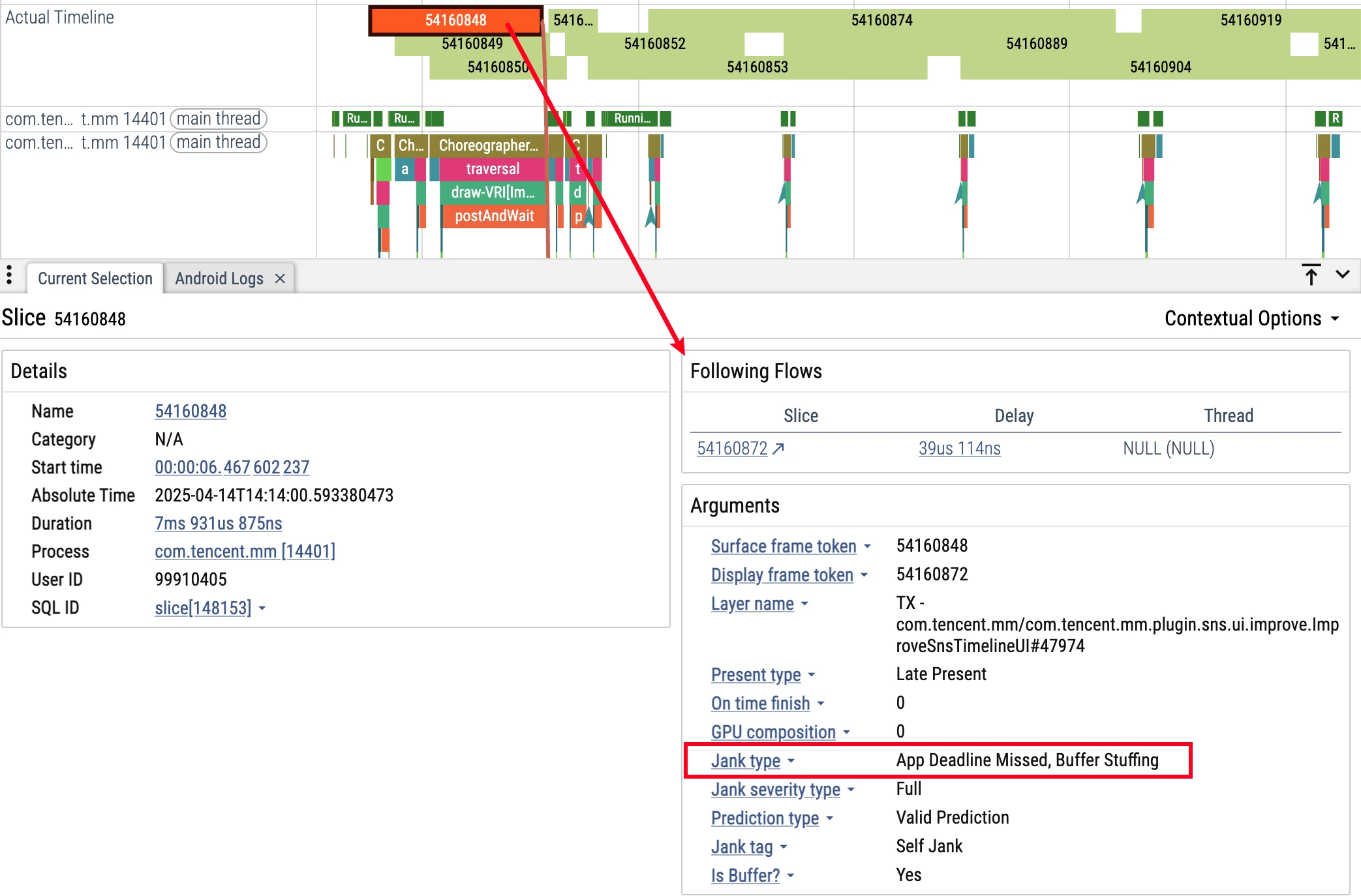

卡顿类型分析

FrameTimeline 可以识别多种卡顿类型:

应用端卡顿:

- AppDeadlineMissed: 应用运行时间超过预期

- BufferStuffing: 应用在前一帧呈现前就发送新帧,导致 Buffer 队列堆积

SurfaceFlinger 卡顿:

- SurfaceFlingerCpuDeadlineMissed: SurfaceFlinger 主线程超时

- SurfaceFlingerGpuDeadlineMissed: GPU 合成时间超时

- DisplayHAL: HAL 层呈现延迟

- PredictionError: 调度器预测偏差

配置 FrameTimeline

在 Perfetto 配置中启用 FrameTimeline:

1 | data_sources { |

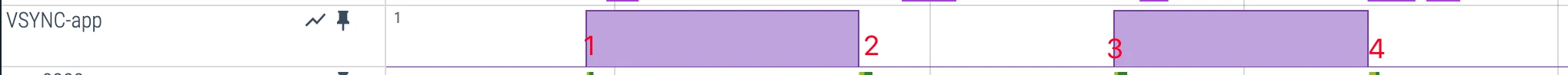

Perfetto 中 Vsync 信号

在 Perfetto 中,Vsync 信号使用 Counter 类型来显示,这与很多人的直觉认知不同:

- 0 → 1 的变化:表示一个 Vsync 信号

- 1 → 0 的变化:同样表示一个 Vsync 信号

- 错误理解:很多人误以为只有变成 1 才是 Vsync 信号

正确的 Vsync 信号识别

下图中 1 、2、3、4 的时间点都是 Vsync 信号到达

关键要点:

- 每次数值变化都是一个 Vsync:无论是 0→1 还是 1→0

- 信号频率:120Hz 设备上约每 8.33ms 会有一次变化(实际可能因系统调度略有差异,这里指的是连续出帧场景)

- 多 App 场景:Counter 可能因为其他 App 的申请而保持活跃状态

分析技巧

判断 App 是否接收到 Vsync:

- 正确方法:查看 App 进程中是否有对应的

FrameDisplayEventReceiver.onVsync事件 - 错误方法:仅凭 SurfaceFlinger 中的

vsync-appcounter 变化来判断

参考

- https://juejin.im/post/5a9e01c3f265da239d48ce32

- http://www.cocoachina.com/articles/35302

- https://juejin.im/post/5b7767fef265da43803bdc65

- http://gityuan.com/2019/06/15/flutter_ui_draw/

- https://developer.android.google.cn/guide/components/processes-and-threads

附件

本文涉及到的 Perfetto 跟踪文件也上传了,各位下载后可以在 Perfetto UI (https://ui.perfetto.dev/) 中打开分析

关于我 && 博客

下面是个人的介绍和相关的链接,期望与同行的各位多多交流,三人行,则必有我师!

- 博主个人介绍 :里面有个人的微信和微信群链接。

- 本博客内容导航 :个人博客内容的一个导航。

- 个人整理和搜集的优秀博客文章 - Android 性能优化必知必会 :欢迎大家自荐和推荐 (微信私聊即可)

- Android性能优化知识星球 : 欢迎加入,多谢支持~

一个人可以走的更快 , 一群人可以走的更远